エリクソンの発達段階とは?年齢別の発達課題とその乗り越え方を解説

エリクソンの発達段階とは?年齢別の発達課題とその乗り越え方を解説

心理学者エリクソンが提唱した発達段階理論における【8つの発達段階】。それぞれの発達段階で直面する課題の克服は健全な発達と成長に重要であるとされており、それらを理解しておくことで、子どもの発達段階に応じた適切なサポートをすることができます。

エリクソンの発達段階について、年齢別の特性や発達課題、理解するメリットについて解説します。

エリクソンとは

まずは、発達段階理論を提唱した心理学者、エリク・ホーンブルガー・エリクソン(Erik Homburger Erikson)について紹介します。

二重の差別を受けていた幼少期

エリクソンは、1902年にドイツで生まれたユダヤ系デンマーク人です。母親はユダヤ系デンマーク人、父親は定かでありません。ドイツ人のコミュニティではユダヤ人として差別を受け、また北欧系の風貌をしていたため、ユダヤ系社会やユダヤ教の教会でも差別を受け、二重の差別を受けて育ちました。この経験は後に彼の理論や人生観に影響を与えることになります。

フロイトに弟子入りして精神分析家に

エリクソンは中等教育機関を卒業後、友人の紹介からウィーンで教師を務めることになり、その経過の中で児童精神分析の開拓者・アンナ・フロイトの弟子となります。その後、エリクソンはウィーン精神分析家の資格を取得しました。フロイトの元での学びが彼の思想と理論形成に重要な影響を与えました。

発達心理学者として注目を集める

1933年、ドイツがナチス政権になると、エリクソンはアメリカへと渡り、1939年にアメリカでの国籍を取得。問題行動を起こす青年達の心理療法に従事し、注目を集め始めました。

エリクソンのキャリアは多岐にわたりますが、特に彼を有名にしたのは発達心理学の領域での貢献です。1950年代後半から1960年代初頭にかけて、エリクソンの発達段階理論は広く知られるようになりました。

エリクソンの発達段階理論

エリクソンの発達段階理論(Erikson's stages of psychosocial development)は、人間が生涯を通じて経験する心理社会的な課題や危機を、8つの段階に分けて示した理論です。

それぞれの発達段階には、直面する課題(発達課題)や困難(心理社会的危機)、課題を克服した際に得ることが出来る力があり、各段階で課題を克服することが、個人の健全な発達と成長に重要であるとされています。また、それぞれの段階での課題の達成が、次の段階への準備や成功につながり、個人の成長を促進するとされています。

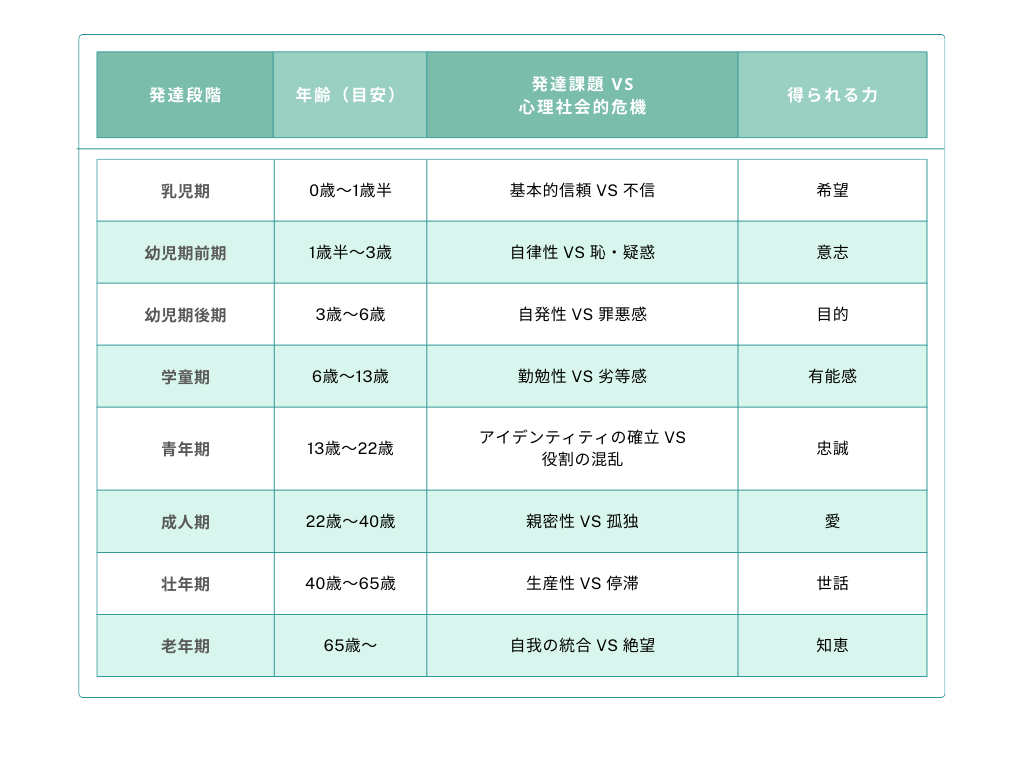

エリクソンが提唱した8つの発達段階

エリクソンが提唱した8つの発達段階と、その段階における「課題」と「危機」、その課題を乗り越えることで「得られる力」について以下にまとめます。

乳児期(0〜18ヵ月)

乳児期の発達課題は「基本的信頼」を育むことです。

乳児期は、信頼できる人(母親または母親的な養育者)に出会い、十分な愛情を受けることで、世界が安全で信頼できる場所であるかどうかを学びます。養育者が一貫して愛情深く、反応的である場合、子どもは周囲の世界に対する基本的信頼感を発達させます。

一方、この段階の心理社会的危機は「不信」です。養育者が一貫性を欠いたり、無関心であったりする場合、子どもは不信感を抱くようになります。親の不在や不和・子どもへの虐待や放任などは、基本的信頼関係を得ることができず、情緒の発達などに問題が発生する恐れがあります。

基本的信頼の課題を克服することができると「希望」という力を得ます。希望とは、将来に対する基本的な楽観主義や信頼感であり、これがあることで乳児は成長する中でさまざまな挑戦に対して前向きに取り組むことができます。

幼児前期(18ヵ月~3歳)

幼児前期の発達課題は「自律性」を育むことです。

この時期は、言語の急速な発達や自我の芽生えによって、自己主張を学び始めます。食事や衣類の脱ぎ着、トイレトレーニングを通じて、自分で物事を行う能力を発展させます。養育者は、子どもが自律性を発揮する機会を提供し、適切なサポートや励ましをすることが重要です。

一方、この段階の心理社会的危機は「恥と疑惑」です。子どもは、自分で物事を行おうとする試みに対して養育者に過度に管理されたり、失敗を厳しく叱責されたりすると、恥や疑惑の感情を抱くようになります。

自律性の課題を克服することができると、「意志」という力を得ます。意志とは、自分の意図を持って行動し、困難に直面してもそれを乗り越える力です。意志があることで、子どもは自分の行動に自信を持ち、自分自身をコントロールする能力を信じることができます。

幼児後期(4歳~5歳)

幼児後期の発達課題は「自発性」を育むことです。

この時期は同世代の子どもとの交流が増え、色々なことに興味を持ち始めます。遊びや他の活動を通じて自分のアイデアを試し、積極的に行動する姿が見られます。養育者は、子どもの創造性や冒険心を奨励し、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する機会を提供することが重要です。

一方、この段階の心理社会的危機は「罪悪感」です。自分で行動を起こし新しいことを試みる際に、養育者が過度に厳しい指導や失敗を非難してしまうと、子どもは罪悪感を感じ自主的な行動を抑えてしまうようになります。

自発性の課題を克服することができると、「目的」という力を得ます。目的とは、目標を持って行動し、それに向かって努力する力です。目的があることで、子どもは自己主張をし、他人との協力を通じて目標を達成することができます。

学童期(6歳~11歳)

学童期の発達課題は「勤勉性」を育むことです。

この時期は、子どもは学校や社会的な活動を通じて、さまざまな技能や知識を習得します。様々な課題に積極的に取り組み成功体験を積み重ねることで、努力が成果に結びつく経験を通じて、子どもは勤勉性を学びます。その際、親や教師など周囲からの肯定的なフィードバックが重要です。子どもの努力や成功を認め積極的に褒めたり、小さな成果でも称賛し自信を育むサポートをします。また、失敗してしまった時は責めるのではなく、学びの機会として捉え、次にどう改善するかを一緒に考えます。これにより、子どもは失敗を恐れずに挑戦することができます。

一方、この段階の心理社会的危機は「劣等感」です。失敗や、他者と比べて自分が劣っていると感じる経験が多いと、劣等感を抱くようになります。また、親や教師からの厳しい批判や、失敗に対する否定的なフィードバックは、子どもの自信を損ない劣等感を強めてしまいます。劣等感が根付くと、子どもは自己評価が低くなり、挑戦する意欲を失います。

勤勉性の課題を克服することができると、「有能感」という力を得ます。有能感とは、自分の能力に自信を持ち、課題に対して積極的に取り組む力です。有能感を得ることで、”自分は目標を達成できる能力を持っている”という自己効力感や、努力が成果を生む経験を通じて得られる達成感を感じることができます。これが次の挑戦へのモチベーションとなります。

学童期は、子どもが自分の能力に対する信念を確立し、将来的な学習や社会活動に対する態度を形成する重要な時期です。適切な支援と環境が整うことで、子どもは有能感を育み、次の発達段階においても健全に成長することができます。

青年期(12歳~19歳)

青年期の発達課題は「アイデンティティの確立」です。

この時期は思春期でもあり、”自分は何者であるのか”、”どのような価値観を持ち、将来どのような方向に進むべきか”を思い悩む時期です。自分の価値観や信念を探求したり、家庭・学校・友人・社会の影響を受けながら、自己認識を深めていきます。その際、若者が自己を探求し、異なる役割や価値観を試せるよう、多様な経験を積む機会を設けると良いでしょう。自己探求の過程で失敗してしまった時には、親や教師・カウンセラーが適切にサポートし、励ましの言葉をかけることが重要です。

一方、この段階の心理社会的危機は「役割の混乱」です。自分が何者であるか、将来何をするべきかについての明確なビジョンが持てず、混乱を感じることがあります。また、異なる価値観や信念の間で迷い、どれが自分にとって重要かを決定できない状態が続くことがあり、自己探求に失敗すると役割の混乱や自己認識の不確かさが生じてしまいます。

アイデンティティの確立の課題を克服することができると、「忠誠」という力を得ます。忠誠とは、自分のアイデンティティや価値観に対する誠実さと一貫性です。忠誠を得ると、自分が何者であるかについての明確な理解と、それに基づく行動や選択ができるようになります。

成人期(20〜39歳)

成人期の発達課題は「親密性」を育むことです。

この時期は、友情や恋愛、結婚などを通じて、他者との深い結びつきを育みます。他者と親密な関係を築くことができれば、感情的な充実感が得られます。

一方、この段階の心理社会的危機は「孤独」です。他者との親密な関係づくりに失敗すると、孤独感や孤立感が強まります。

親密性の課題を克服することができると、「愛」という力を得ます。愛とは、親密で持続的な関係を築き、他者と深く関わる力です。自分を受け入れ、本当に信頼できる人との親密性を育むことにより、愛や幸福を獲得することができます。

壮年期(40〜64歳)

壮年期の発達課題は「生産性」です。

この時期は、仕事や家庭、社会的な活動を通じて社会に対する責任を果たし、次の世代を育てていきます。生産的な役割を果たすことで、達成感を得ることができます。

一方、この段階の心理社会的危機は「停滞」です。次世代への関心の薄さや関わりがない場合、停滞感や自己中心的な感情が生じやすくなります。

生産性の課題を克服することができると、「世話」という力を得ます。世話とは、他者や次世代に対する関心と責任を持つ力です。自分の経験から後輩に伝えることを考え、次世代のことを考えて行動することができます。

老年期(65歳〜)

老年期の発達課題は「統合性の確立」です。

この時期は死に対する意識が高まり、自分の人生を振り返ります。過去の経験を受け入れ、自己を肯定的に評価し、自己の人生を統合することで平穏を得られます。

一方、この段階の心理社会的危機は「絶望」です。自分自身の様々な衰えに恐怖を抱いていたり、老後に大きな不安を持っている場合、絶望感や後悔が強まります。

統合性の確立の課題を克服することができると、「知恵」という力を得ます。知恵とは、人生の経験を通じて得られる深い理解と洞察力です。自己統合で得た知恵を次世代に受け継ぐことで、充実した老後を過ごすことができます。

上記の段階を通じて、人間は生涯にわたって成長し、発達していくとエリクソンは考えました。それぞれの段階で成功体験を積むことが、次の段階における健全な発達を促進する重要な要素となります。

エリクソンの発達段階を理解するメリット

エリクソンの発達段階を理解することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

子どもと保護者それぞれのメリットについて紹介します。

子ども自身が理解するメリット

- 自己理解の促進

エリクソンの発達段階を知ることで、子どもは自分が今どの段階にいるのか、現在の課題や特徴が何であるのかを知ることができ、自己認識を深める助けとなります。各発達段階で経験する心理社会的危機や課題を理解することは、自分の感情や行動がどこから来るのかが明確になり、自己制御や感情のマネジメントがしやすくなります。

- 自信と自己肯定感の向上

各段階の課題に対して適切に取り組むことで成功体験を積み重ねることができ、自信や自己肯定感が向上します。これは、未来の挑戦に対する前向きな態度を育みます。

- 人間関係の向上

自分自身の発達段階を理解することで、他者の発達段階やその課題についても理解が深まります。これにより、他者に対する共感や理解が深まり、良好な人間関係を築く助けとなります。また自分の感情や考えを理解し、それを適切に表現する能力が向上することで、他者とのコミュニケーションが円滑になります。

- 心理的安定感の向上

自分がどのような発達過程を経ているのかを理解することで、不安やストレスが軽減し、心理的な安定感を高めることができます。

保護者が理解するメリット

- 子どもの理解と効果的な養育方法の実践

エリクソンの発達段階を理解することで、保護者は子どもの発達段階に応じたニーズや、各発達段階における適切な養育方法や対応策を知ることができます。これにより、保護者は適切な支援や教育方法を選択しやすくなり、子どもの発達を最大限にサポートできます。

また、子どもが直面する可能性のある心理社会的危機を予見し、適切に対応することで、問題行動の発生を予防できます。また、問題が発生した場合でも、迅速かつ適切な対応が可能になります。

- 親子関係の強化

子どもの発達を理解し、共感を持って対応することで、親子関係が強化されます。保護者が子どもの成長を見守り、サポートする姿勢は、信頼関係を築く上で非常に重要です。また、保護者が子どもの発達段階を理解し適切に対応することで、子どもは安心感や信頼感を持つことができます。

- 教育やサポートの計画

各発達段階に応じた具体的な目標や計画を立てることができ、子どもの発達段階に適した教育方法を選択できるため、子どもの学習効果が高まります。

エリクソンの発達段階を理解することは、子どもと保護者の両方にとって、多くのメリットをもたらします。子どもは適切なサポートを受けることで健全に成長し、保護者は効果的な養育方法を実践することで、子どもの発達を最大限に支援することができます。これにより、子どもが健やかに成長し、将来的に社会に適応し、成功するための基盤が築かれます。

学童期の習い事ならステモンがおすすめ!

エリクソンの発達段階の一つである「学童期(6~11歳)」は、様々な課題に積極的に取り組み、成功体験を積み重ねることが重要です。また、課題に挑戦する際は親や教師など周囲からの肯定的なフィードバックが不可欠で、もし失敗してしまった時は次にどう改善するかを一緒に考えていく姿勢が求められます。そんな学童期の習い事としておすすめなのが、幼児・小学生向けSTEAM教育&プログラミングスクール「STEMON(ステモン)」です。

発達段階に合わせたカリキュラム

ステモンでは、年中から小学校6年生まで通える6つのクラスを用意しています。各クラスの教材・カリキュラムは発達段階に合わせて考案されており、発達段階に合わせた内容を学ぶことができます。

自己肯定感を育むステモンメソッド

ステモンのレッスンには正解がありません。レッスンのテーマに沿っていれば何を作ってもよく、正解は一つとは限りません。自分が思い描いたものを完成させるための努力や成功が認められることで、子どもたちには自己肯定感が育まれます。

また、ステモンのレッスンは「しる」「つくる」「ためす」の3つのステップに分かれており、作ったものを何度も試し、試行錯誤しながら自分なりの正解を導いていきます。失敗してしまってもそれは学びの機会であり、否定されることはありません。

試行錯誤しながらも完成した時には達成感を感じることができ、成功体験を積み重ねることで自己肯定感を育みます。

エリクソンの発達段階のまとめ

エリクソンの発達段階理論は、発達心理学者エリク・ホーンブルガー・エリクソンによって提唱された、人間の生涯における心理社会的発達を説明する理論です。この理論は、人生を8つの段階に分け、それぞれの段階に対処すべき発達課題と心理社会的危機、それを乗り越えたうえで得られる力があるとしています。

エリクソンの発達段階を理解することは、子ども・保護者双方に多くのメリットがあります。子どもにとっては、自己認識を深める手助けや心理的安定感の向上となり、保護者にとっては、子どもの理解や適切なサポートの選択に役立ちます。

幼児・小学生向けSTEAM教育&プログラミングスクール「STEMON(ステモン)」では、発達段階に合わせた教材・カリキュラムで、各発達段階に最適なレッスンをご受講いただくことが可能です。また、正解のないステモンのレッスンでは、成功体験を積み重ね自己肯定感を育むことができます。

ステモンでは、無料体験会を随時実施しております。

自己肯定感を育むステモンのレッスンを、ぜひ一度体験してみて下さい。